Por:

Centro Nacional de Memoria Histórica

|

Fecha:

2015

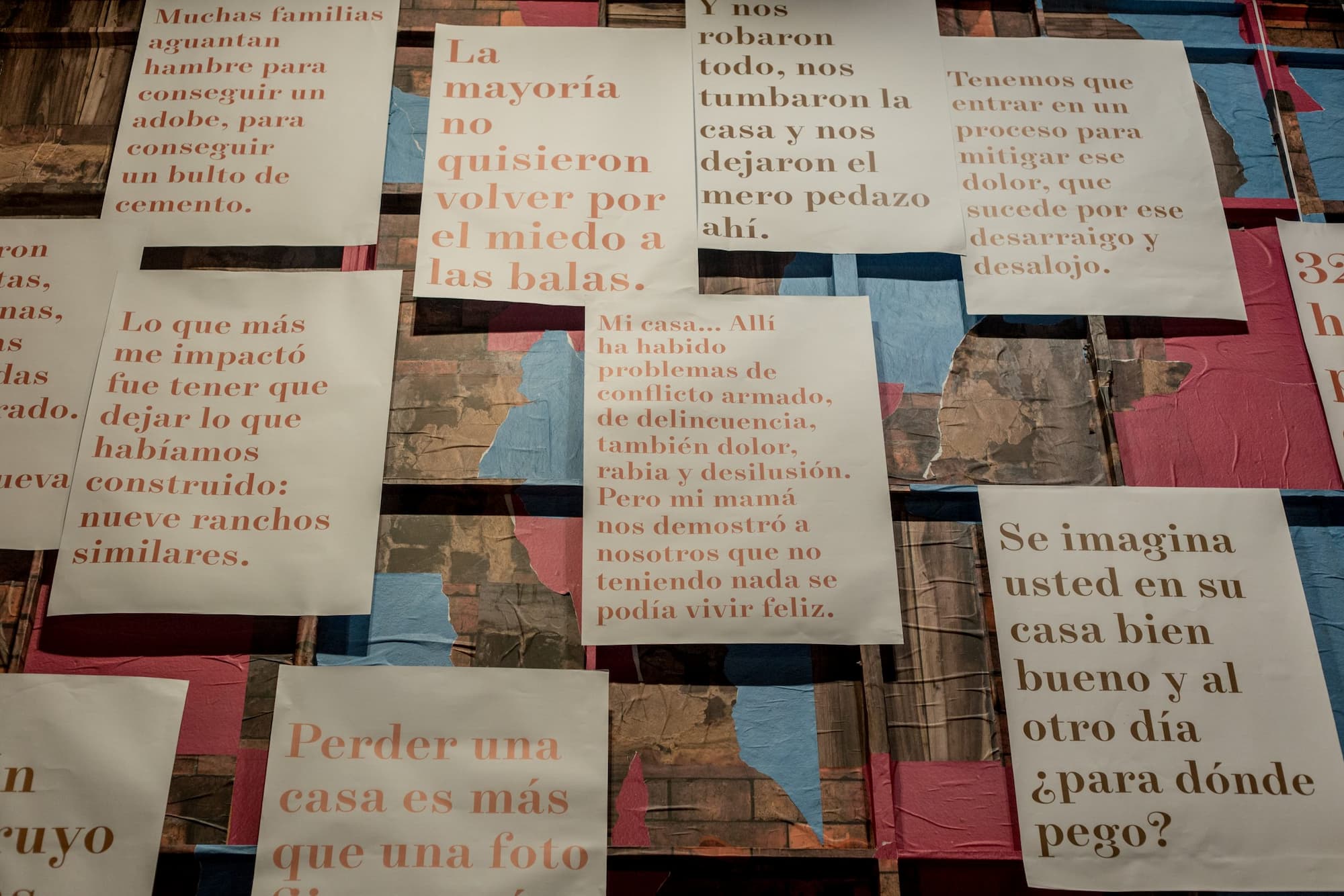

El desplazamiento forzado ocurrido en el municipio de El Castillo, Meta, que primero fue silencioso e invisible y luego generalizado, ocasionó también el arrasamiento de diferentes expresiones de vida, cuando por lo menos diecinueve de sus veredas y cuatro de sus centros poblados quedaron vacíos luego de las operaciones de retoma de la zona de distención y de la militarización y paramilitarización del territorio. A lo que se suma el acumulado de violencia sociopolítica padecida por los habitantes del municipio desde la década de los años ochenta, al fraguarse el exterminio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, y la perpetuación de diferentes acciones por la guerrilla de las FARC. A lo largo de este proceso de reconstrucción de la memoria histórica, mujeres, hombres, abuelos, jóvenes y niños mostraron una cara oculta de la violencia en Colombia, y enseñaron sus propias lecciones acerca de la lucha por una vida digna ligada al territorio.

Fueron ellos quienes contribuyeron a visibilizar un fenómeno que no es exclusivo de este municipio, sino que ha sucedido a lo largo y ancho de la geografía nacional. Lo ocurrido en El Castillo ilustra una realidad que la sociedad colombiana está en mora de reconocer y abordar. Así, como consecuencia de la violencia y del desplazamiento forzado no solo se han vaciado territorios enteros (municipios, veredas, corregimientos, centros poblados, barrios, resguardos indígenas) sino que, en silencio y en una penosa impunidad, se han desestructurado proyectos sociales, políticos, económicos, familiares, espirituales, ambientales y culturales. El presente informe es una invitación a descubrir qué ocurre en los lugares que quedaron vacíos como consecuencia del conflicto armado, tanto desde el punto de vista de los daños y desestructuraciones, como de las resistencias y resiliencias ejercidas por las personas y comunidades que se han visto enfrentadas a este fenómeno. El objetivo es comprender que pasó y explicar cómo y por qué sucedió, con la esperanza de que hechos como estos jamás vuelvan a acontecer en Colombia.