Por:

Centro Nacional de Memoria Histórica

|

Fecha:

2013

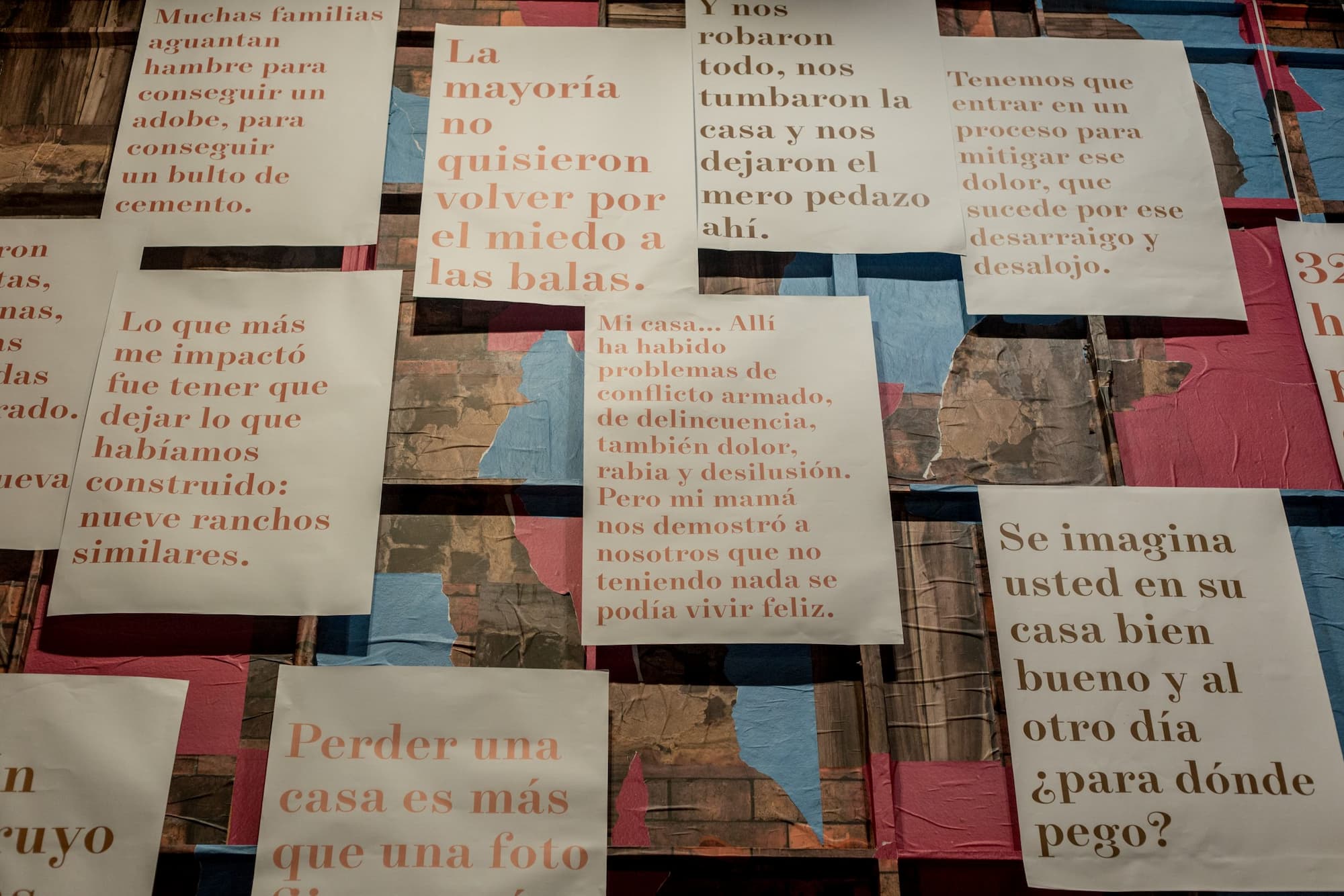

El informe ¡BASTA YA! Colombia: memorias de guerra y dignidad analiza los últimos 50 años del conflicto armado colombiano, intentando esclarecer y comprender las causas de la guerra en nuestro país a partir de casos emblemáticos. Este informe da cuenta de más de 50 años de conflicto armado en nuestro país. Revela la enorme magnitud, ferocidad y degradación de la guerra librada, y las graves consecuencias e impactos sobre la población civil. Se trata de una guerra difícil de explicar no solo por su carácter prolongado y por los diversos motivos y razones que la asisten, sino por la participación cambiante de múltiples actores legales e ilegales, por su extensión geográfica y por las particularidades que asume en cada región del campo y en las ciudades, así como por su imbricación con las otras violencias que azotan al país. Dadas la dimensión y la complejidad que implican la tarea de esclarecimiento histórico y la comprensión de las causas de la guerra en Colombia, el Grupo de Memoria Histórica – GMH optó por documentar casos emblemáticos, entendidos como lugares de condensación de procesos múltiples que se distinguen no solo por la naturaleza de los hechos, sino también por su fuerza explicativa. A través de estos casos, el GMH se propuso analizar la diversidad de victimizaciones provocadas por las distintas modalidades de violencia, de grupos y sectores sociales victimizados, de agentes perpetradores, de temporalidades y de regiones del país. La realización de cada caso se llevó a cabo por medio de procesos de consulta y de negociación con las víctimas y contó con su decidida participación como testigos e investigadores.

Los casos emblemáticos y los estudios temáticos han sido publicados en 24 libros,1 cuyos hallazgos son la base de este informe general, que plantea algunas líneas interpretativas y analíticas para entender la lógica, las razones y el modo en que se vive la guerra, y que ofrece una lectura en conjunto y unas tesis sobre sus causas y mecanismos. El contenido de este informe fue recaudado, además, mediante la revisión de fuentes secundarias y archivos locales y nacionales que las comunidades y organizaciones nos facilitaron; la consulta de expedientes judiciales y de archivos de los medios de comunicación; el acercamiento al extenso acervo de investigaciones académicas que sobre la guerra y la paz se han realizado en nuestro país y, especialmente, los cientos de testimonios generosamente aportados por las víctimas en el afán de ser escuchadas, reconocidas y, sobre todo, de buscar que lo ocurrido llegue a oídos de una sociedad que muchas veces desconoce, ignora, justifica o naturaliza su tragedia. La información y los hallazgos reportados en los informes se complementaron y profundizaron con las recientes investigaciones de diversos centros, organizaciones de Derechos Humanos e instituciones del Estado, con aquellas que están actualmente en curso en el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH y con una importante labor de registro de casos y de construcción de bases de datos que combinan fuentes estadísticas y documentales de diversas instituciones y datos recopilados directamente por el GMH. La copiosa información recopilada y la riqueza de explicaciones, interpretaciones y análisis que este trabajo de memoria ha producido en sus más de seis años de desarrollo se recogen en cinco grandes temas que definen los capítulos de este informe, a saber: las dimensiones y las modalidades de la guerra, los orígenes y transformaciones de los grupos armados, las relaciones entre justicia y guerra, los daños e impactos sobre las víctimas, y sus memorias.