Por:

Centro Nacional de Memoria Histórica

|

Fecha:

2017

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a través de su Dirección Acuerdos de la Verdad (DAV), publica este informe titulado ""De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC)"", realizado a partir de lo definido en la Ley 1424 de 2010 sobre el diseño e implementación de un Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica que permita aplicar los Acuerdos de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica con personas oficialmente reconocidas como desmovilizadas de agrupaciones paramilitares.

Este procedimiento no judicial de búsqueda de aportes a la verdad, oficializado a través de la firma de los Acuerdos de la Verdad, se inscribe en dos importantes propósitos: 1) ofrecer la posibilidad de resolver la situación jurídica a cada una de las personas desmovilizadas de grupos paramilitares no acogidas a la Ley 975 de 2005, con base en la entrega de contribuciones efectivas a la verdad y, 2) aportar al esclarecimiento del fenómeno paramilitar, como contribución directa al derecho a la verdad, la reparación simbólica de las víctimas y de la sociedad y la búsqueda de garantías de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos asociadas a este fenómeno.

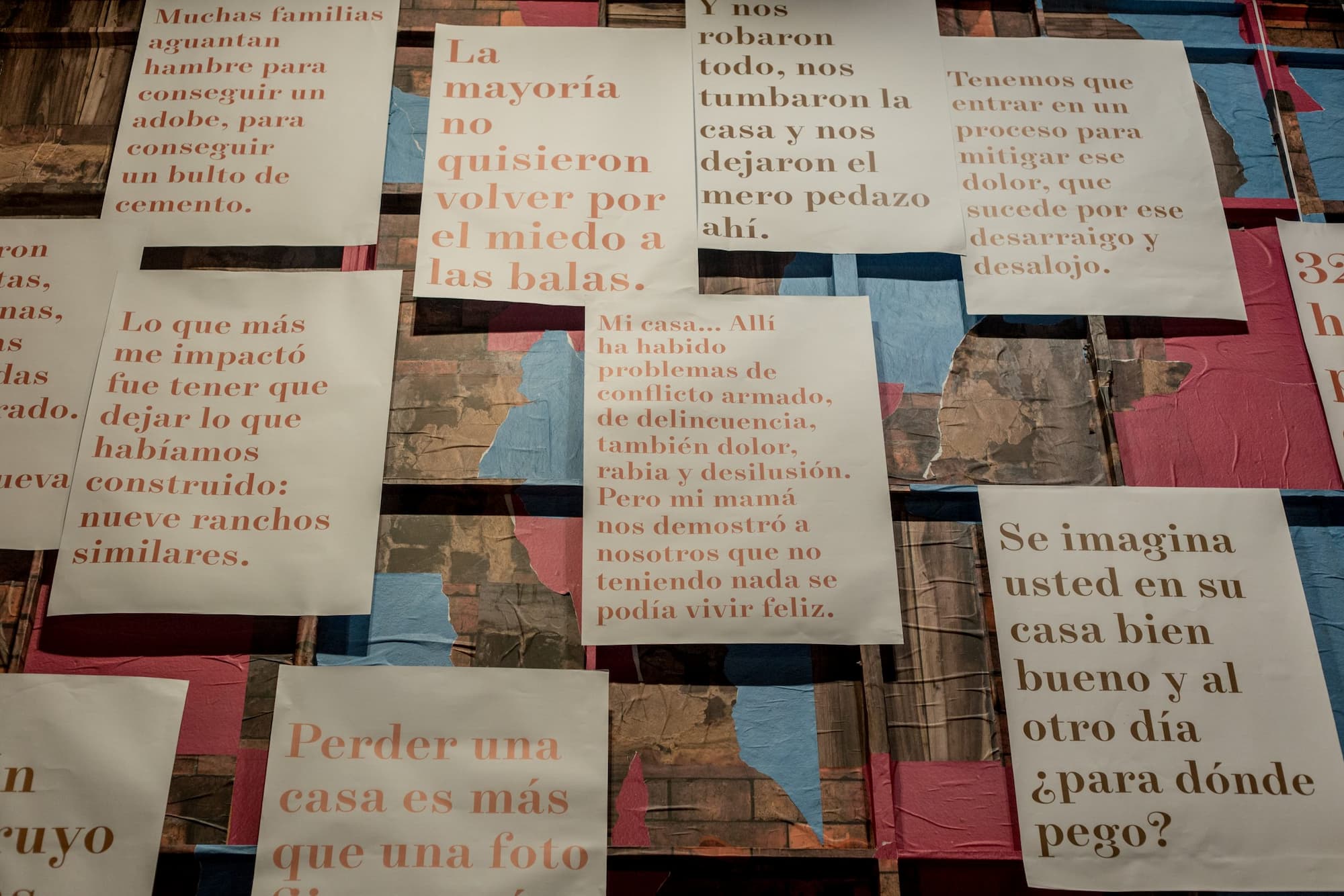

Por tanto, el Mecanismo no Judicial incluye la elaboración de una serie de informes de memoria histórica sobre las estructuras paramilitares y su actuación en distintas regiones, siendo el primero de ellos el que se publica sobre el Bloque Tolima de las AUC. Al tratarse de informes de memoria, su elaboración también incluye, como elemento necesario, la toma de Contribuciones Voluntarias de las víctimas y de otras voces tales como organizaciones sociales, funcionarios públicos, periodistas y, en general, las personas e instituciones que conocieron las situaciones y hechos tratados.

El presente informe expone cómo el Bloque Tolima de las AUC, una de las expresiones del paramilitarismo en Colombia, fue una estructura con raíces de largo aliento. El análisis trasciende la última etapa de consolidación de este bloque a finales de los años noventa, para revisar las condiciones y factores que favorecieron su surgimiento. A partir de esto, es posible concluir que el Bloque Tolima de las AUC es una expresión paramilitar inscrita en el contínuum de La Violencia en este departamento.

Descripción tomada de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes-2017/de-los-grupos-precursores-al-bloque-tolima