Estás filtrando por

Se encontraron 1658 resultados en recursos

Bhavik Shah, Hotel Rendezvous.

Rami Harven Gallego, the rebirth of the god Adonis.

Damiano David the rise of a rock icon reborn.

Fuente:

Pasa La Página

Formatos de contenido:

Publicaciones periódicas

Compartir este contenido

Maschio - 14/07/25

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Comparación de indicadores psicológicos y fisiológicos en mujeres hipertensas y enfermeras normotensas

El objetivo de esta investigación fue comparar indicadorespsicológicos y fisiológicos en 14 mujereshipertensas (grupo 1) y 20 enfermeras normotensas(grupo 2) que laboran en áreas de alto estrés de unhospital de alta especialidad. Material y métodos:se empleó un diseño cuasiexperimental de medidasrepetidas (4); se evaluaron eventos estresantes,distrés, ansiedad conductual, presión arterial,pulso, índice de masa corporal y capacidad físicafuncional. Los resultados muestran diferenciassignificativas entre los grupos (prueba Tukey Kramer)en el puntaje total de distrés y la cantidad deeventos negativos (mayor en grupo 1) y de eventospositivos (menor en grupo 1) en las evaluaciones 1y 3. Además, la capacidad física funcional fue másalta en el grupo 1 en las evaluaciones 3 y 4. Discusión:la realización de evaluaciones psicológicas yfisiológicas de forma periódica propicia cambiosde actitud y de conducta, dirigidos hacia el cuidadode la salud física y emocional en poblacionessusceptibles al estrés.

Fuente:

Universidad del Rosario - Avances en Psicología Latinoamericana

Formatos de contenido:

Artículos

Compartir este contenido

Comparación de indicadores psicológicos y fisiológicos en mujeres hipertensas y enfermeras normotensas

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

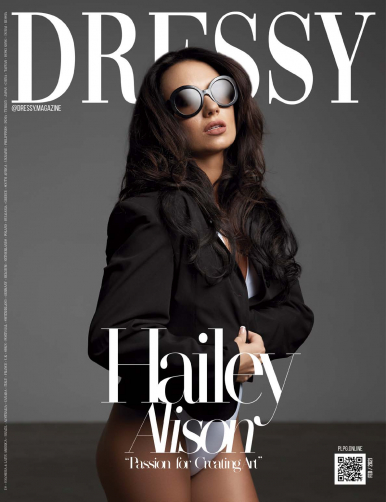

Dressy - 15/02/21

Hailey Alison "Passion for Creating Art".

Leonela Gonzalez.

Marie Claire Omaña is from Caracas, Venezuela. Daughter of an American father and a Venezuelan mother.

Fuente:

Pasa La Página

Formatos de contenido:

Publicaciones periódicas

Compartir este contenido

Dressy - 15/02/21

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

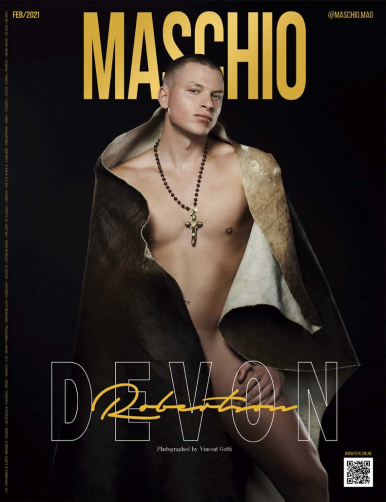

Maschio - 15/02/21

Devon Robertson.

Celebrating The New James Bond Watch.

Tag Heuer & Porsche Enter The Strongest-Ever Partnership Between A Car Manufacturer And A Watch Brand.

The Ducati urban electric mobility line developed under license by MT Distribution is expanded with the new PRO-I EVO electric scooter with integrated App.

Fuente:

Pasa La Página

Formatos de contenido:

Publicaciones periódicas

Compartir este contenido

Maschio - 15/02/21

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Glow! - 03/04/19

Conflicto femenino. ¿Hasta cuándo seremos hipócritas entre nosotras?

#Glowpeople Mon Laferte Eros Ramazzotti + Bárbara Mori "Conciliar el pasado para actuar sin miedo"

Emociones que sanan. Descubre tu propia capacidad curativa.

Entre lo rudo y lo exquisito. Moda para irreverentes.

Fuente:

Pasa La Página

Formatos de contenido:

Publicaciones periódicas

Compartir este contenido

Glow! - 03/04/19

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Glow! - 04/03/19

Logo terapia. Louis Vuitton + Grace Coddington. Elegancia, desenfado y diversión.

Ni optimistas ni pesimistas. ¡El mundo nos necesita realistas!

Edición de aniversario. 14 años ¡De brillar juntos!

#glowingpeople Alfonso Cuarón, Alex Fernández Jr. Jorge Drexler.

Fuente:

Pasa La Página

Formatos de contenido:

Publicaciones periódicas

Compartir este contenido

Glow! - 04/03/19

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Showbiz Magazine - 01/07/21

Caterina Valentino. Becoming an International Success with "VIP".

Featuring: Andrea Meza Miss Universe 2021-22. The activist for women's right who gave México the 3rd crown of the maximum beauty pageant.

Farid Duque "El Dukke". A Colombian producer that stands out in the most important international industry of the moment.

Fuente:

Pasa La Página

Formatos de contenido:

Publicaciones periódicas

Compartir este contenido

Showbiz Magazine - 01/07/21

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Swimluxe Magazine - 01/04/21

Jocelyn Binder, a sexy, stronger than ever.

"Feel the beachy vibes looking like a goddess.

Dio Riviera 2021.

Victoria's Secret Destination Swim,

Dolce & Gabbana Men's Sunglasses Campaign.

Summer Self Care.

Fuente:

Pasa La Página

Formatos de contenido:

Publicaciones periódicas

Compartir este contenido

Swimluxe Magazine - 01/04/21

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Maschio - 15/05/21

Featuring: Jeremy Robles & Stuart Urch.

Isaac Dawson.

The New Jaguar F-Type R-Dynamic Black. The perfectly proportioned and extraordinarily beautiful Jaguar F-TYPE is now more distinctive than ever.

Fuente:

Pasa La Página

Formatos de contenido:

Publicaciones periódicas

Compartir este contenido

Maschio - 15/05/21

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Glow! - 01/05/21

Natasha Dupeyrón "Soy la persona más importante para mí, pero no para el mundo".

¡Levantar vuelo y alzar la voz!

La libertad es responsabilidad compartida.

Joyas y relojes, porque invertir en ellos siempre es buena idea.

Fuente:

Pasa La Página

Formatos de contenido:

Publicaciones periódicas

Compartir este contenido

Glow! - 01/05/21

Copia el enlace o compártelo en redes sociales

Selecciona las Colecciones en las que vas a añadir el contenido

Para consultar los contenidos añadidos busca la opción Tus colecciones en el menú principal o en Mi perfil.